Revolta dos Malês: 190 anos do maior levante urbano de escravizados no Brasil

set, 20 2025

set, 20 2025

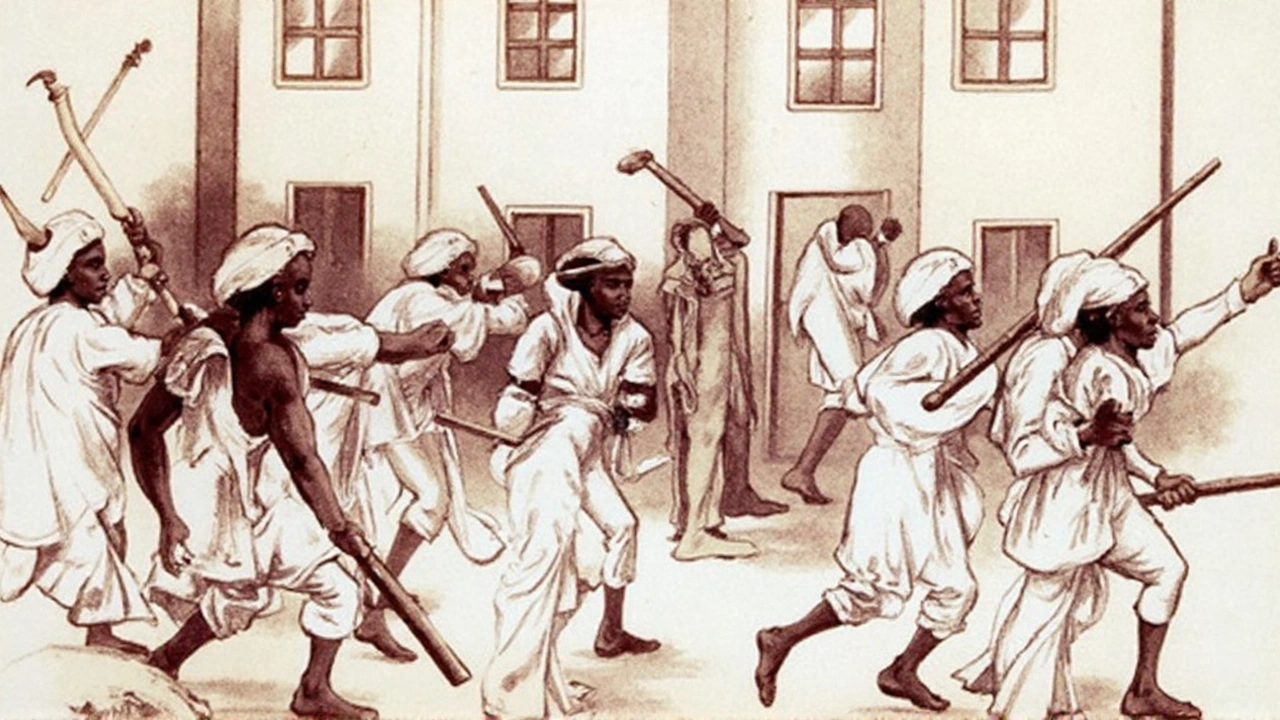

Um plano escrito em árabe, túnicas brancas, amuletos com versículos do Corão e a madrugada escolhida para ser decisiva. Há 190 anos, a Revolta dos Malês transformou Salvador no palco do maior levante urbano de escravizados do Brasil. Liderada por africanos muçulmanos, a insurreição de 24 para 25 de janeiro de 1835 queria mais do que quebrar correntes: pretendia instalar, no coração da Bahia, uma ordem política comandada por africanos, orientada pela fé e pela disciplina.

A tentativa foi esmagada antes do amanhecer, com cavalaria, tiros e prisões em massa. Cerca de 70 insurgentes morreram e nove homens do governo também perderam a vida. O que veio depois foi uma máquina de punições: processos, açoites, trabalhos forçados, execuções e deportações para a África. Mesmo derrotado, o levante abriu um rasgo na segurança das elites, repercutiu no exterior e alterou a maneira como o Estado vigiava corpos, crenças e ruas.

Bahia, 1835: cidade negra e redes muçulmanas

No início do século XIX, Salvador era a cidade mais negra das Américas. De cerca de 65 mil habitantes, 40% eram escravizados e 38% eram libertos. A capital baiana fervia com portos, mercados, oficinas, casas de ganho e confrarias. Desembarcavam ali africanos de Cabinda, Benguela, Luanda e, sobretudo, da Costa da Mina, com muitos nagôs (iorubás) e haussás, grupos que traziam saberes, línguas e a prática do islã. O termo “malê”, aliás, deriva de “imale”, como os iorubás chamavam os muçulmanos.

Ao contrário do estereótipo de uma diáspora amorfa, havia organização. Muçulmanos ensinavam leitura e escrita em árabe, circulavam orações, costuravam roupas rituais e financiavam discretamente a compra de pólvora, facas e lanças. A religiosidade era cola social e também estratégia. O Ramadã dava ritmo à vida, e a data escolhida para o levante — a noite de 24 para 25 de janeiro — coincidiu com a fase mais sagrada do mês, associada à revelação do Corão, e com festas católicas locais. A fé ajudava a mobilizar, o calendário ajudava a camuflar.

O comando veio de africanos experientes, alguns reconhecidos como mestres religiosos. Entre os nomes mais citados pela documentação estão Ahuna, Pacífico Licutan, Nicobé, Dassalu, Gustard e Luís Sanim. Eles levantaram dinheiro, compraram armas, escreveram instruções em árabe e espalharam pontos de encontro por bairros com forte presença africana.

- Vitória: onde viviam muçulmanos próximos à comunidade inglesa e a oficinas.

- Barroquinha e Pelourinho: rede de casas de ganho, irmandades e oficinas de alfaiates.

- Mercês: o convento serviu de abrigo e passagem, com apoio de um sacristão nagô.

- Água de Meninos e Conceição da Praia: entreposto, cais e quartéis, zona-chave da repressão.

Essa capilaridade explicava a força inicial do plano — e também sua vulnerabilidade. Bastava um vazamento para que a teia fosse desfeita. Foi o que aconteceu quando Sabina da Cruz, uma nagô liberta, levou as informações às autoridades. A delação disparou uma operação relâmpago.

Horas antes do levante, na noite do dia 24, um juiz ordenou cercos nos limites dos distritos, reforço de patrulhas e batidas em residências de africanos libertos. Nas buscas, a polícia recolheu papéis em árabe, roupas e armas artesanais. Na casa do alfaiate pardo Domingos Marinho de Sá, cujo inquilino era Manoel Calafate, apareceram evidências que sustentaram a devassa judicial.

A noite do levante e o cerco

Mesmo com o golpe da delação, por volta de meia-noite e pouco, cerca de 600 insurgentes começaram a se mover. Em grupos, ocuparam ruas que ligavam os altos e baixos da cidade. Eram majoritariamente africanos de distintas etnias, unidos por lideranças muçulmanas e por um objetivo comum: romper a ordem escravista. No Convento das Mercês, encontraram abrigo e se reorganizaram. Quando uma patrulha cruzou com eles, recuou para o Forte de São Pedro. Os rebeldes decidiram não atacar a fortaleza e seguiram em direção a Cabrioto, fora do perímetro mais vigiado, para tentar se juntar a escravizados de engenhos.

A guinada mais dura veio já no caminho de Água de Meninos, por volta das 3h. Diante do quartel de cavalaria, a infantaria recuou para dentro, e os soldados montados permaneceram de prontidão. Sem artilharia e com poucas armas de fogo, os malês evitaram o ataque frontal e buscaram uma rota lateral. Não deu tempo. Tiros partiram do quartel, seguidos de uma carga de cavalaria que quebrou a linha dos insurgentes. Em minutos, o grupo se desfez. Ainda chegaram reforços de escravizados, mas, ao ver o cenário, lançaram uma ofensiva desesperada e recuaram. Uma segunda carga montada liquidou a resistência.

Ao amanhecer, a cidade estava sitiada. Quartéis, guardas nacionais, milícias civis brancas e autoridades judiciais rastreavam casas, becos e terreiros. As cenas nos autos da devassa — onde se registrou o inquérito — mostram uma Salvador tomada por prisões, interrogatórios e exibições de poder. O saldo humano foi brutal: cerca de 70 malês mortos, nove agentes do Estado mortos e dezenas de feridos. Era uma derrota militar com recado político.

O que veio depois foi calculado para punir e intimidar. Ao todo, 231 pessoas foram processadas, 200 delas escravizadas. A variedade de sentenças revela o objetivo de dar exemplo: cárcere, trabalhos forçados, açoites públicos, pena de morte e deportação. A tortura foi prática corrente, a ponto de alguns morrerem durante os suplícios.

Entre 135 sentenças documentadas, 28 escravizados foram absolvidos. Quatro africanos foram executados. Doze penas de morte viraram prisão e açoites. Dezesseis libertos receberam prisão, oito foram para trabalhos forçados, 40 escravizados levaram chibatadas e 34 libertos foram deportados. Nas semanas seguintes, as listas cresceram: mais de 150 africanos libertos entraram no rol de expulsos, levando o total de deportados para acima de 500 pessoas. Muitos foram enviados para portos do Golfo do Benim, como Lagos e Uidá, onde se somaram às comunidades de retornados que mais tarde seriam conhecidas como “agudás”.

O Estado e as elites não mexeram só com corpos. Mexeram com símbolos. A repressão avançou sobre roupas, objetos religiosos, alfabetização em árabe e reuniões. A desconfiança recaiu de forma geral sobre africanos muçulmanos, mas atingiu também outras expressões africanas, sob o guarda-chuva da “vadiagem” e da “desordem”. O recado era simples: religião africana organizada equivalia, aos olhos do poder, a ameaça política.

- Proibições a ajuntamentos noturnos e a circulação após certas horas.

- Vigilância sobre mercados, oficinas e casas de ganho frequentadas por africanos.

- Confisco de amuletos, tábuas de oração e escritos em árabe.

- Restrições ao uso de roupas e turbantes associados ao islã.

Essa virada policial teve ecos nacionais. A imprensa da época, na Bahia e no Rio de Janeiro, tratou o caso como alerta máximo. Jornais na França e na Espanha noticiaram o medo de novas insurreições, num Império que ainda dependia da escravidão e vinha de anos de instabilidade política. Para a elite, a imagem de centenas de africanos coordenados por clérigos muçulmanos era o pesadelo perfeito.

Há um consenso entre pesquisadores: o levante de 1835 intensificou medidas de controle urbano e de vigilância aos africanos em várias províncias. Também alimentou pressões contra o tráfico transatlântico, já juridicamente condenado em 1831, mas ativo na prática até 1850, quando a Lei Eusébio de Queirós endureceu o cerco. A Revolta dos Malês não derrubou a escravidão, que só acabou em 1888, mas encurtou o espaço de negação sobre a capacidade de organização dos escravizados.

O que tornou esse levante tão singular? Primeiro, a liderança africana e muçulmana. Diferente de outros movimentos, os crioulos (negros nascidos no Brasil) apareceram pouco nas fileiras, enquanto africanos de diferentes origens se alinharam sob um mesmo comando religioso. Segundo, a estrutura: alfabetização em árabe, arrecadação de recursos, pontos de encontro definidos e um calendário sagrado. Terceiro, o objetivo político: instalar uma ordem nova, africana e muçulmana, na Bahia. Não era só fuga — era projeto.

Alguns historiadores analisam o levante como uma “guerra santa” no contexto do islã, um jihad, feita por homens que liam o Corão e conduziam orações. Essa chave ajuda a entender a força da coesão, mas não esgota o quadro. O levante também foi resposta a opressões concretas do cotidiano: trabalho forçado, violência senhorial, humilhação e racismo contra africanos, inclusive libertos.

As fontes que sustentam essa história são robustas. Os Autos da Devassa do crime de 1835, guardados em acervos como o do Arquivo Público da Bahia, registram depoimentos, apreensões e trajetos. A historiografia ganhou fôlego com estudos de João José Reis, autor de “Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês de 1835 na Bahia”, obra que mapeou redes, lideranças e cronologia da insurreição. Pesquisas posteriores ampliaram o foco para as conexões atlânticas e as marcas urbanas deixadas pela repressão.

As marcas físicas, aliás, estão pela cidade — ainda que nem sempre assinaladas. O Forte de São Pedro, que intimidou os insurgentes naquela noite, foi demolido no início do século XX. O Convento das Mercês permanece de pé na região do Pelourinho. Água de Meninos, cenário do confronto, ficou conhecida por sua feira popular (mais tarde transferida após o incêndio dos anos 1960). Pelourinho e Barroquinha guardam, nas ladeiras, vestígios de uma Salvador que foi laboratório de controle e, ao mesmo tempo, de resistência.

Memória não é estática. Movimentos negros, coletivos de matriz africana e pesquisadores vêm transformando a data em roteiro de reflexão, com caminhadas, rodas de conversa e aulas públicas. O tema entrou em escolas, museus e circuitos turísticos, ainda que a passos desiguais. A cada janeiro, volta a pergunta incômoda: por que o maior levante urbano de escravizados do país ainda recebe tão menos atenção do que outros marcos da nossa história?

Falar de 1835 é falar do Brasil de agora. A cidade que as lideranças malês percorreram no escuro tinha os mesmos abismos de raça, renda e segurança que ainda se revelam nas estatísticas. A perseguição à religiosidade de matriz africana — ontem centrada no islã, hoje também no candomblé e na umbanda — não é passado resolvido. E o direito à cidade, negado aos africanos sob o argumento da “ordem”, segue, muitas vezes, condicionado ao CEP e ao tom de pele.

Há, porém, uma herança que escapa ao medo: a certeza de que, mesmo contra todas as probabilidades, aqueles homens e mulheres ousaram se organizar, pensar táticas, juntar recursos, redesenhar o calendário ao seu favor e desafiar o império. Não é pouco. Em 190 anos, a Revolta dos Malês deixou de ser apenas um caso criminal e virou lição de coragem, política e memória. É um capítulo que não cabe numa data: ele insiste em atravessar o presente.